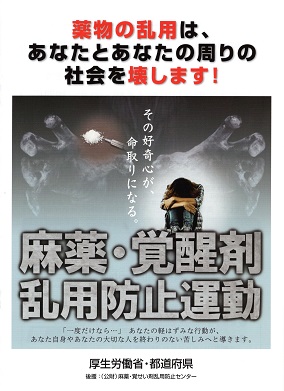

2年次修学旅行最終日のきょう、1・3年次生を対象に、薬物乱用防止教室が行われました。

講師:庄内保健所 保健企画課 医薬事担当 主任主査 寛澤亮一 氏

【参考】

薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」

薬物5法

「麻薬及び向精神薬取締法」…ヘロイン・向精神薬およびモルヒネ・コカイン・MDMAなどその他の麻薬

「大麻取締法」… 大麻(マリファナなど)

「あへん法」…けし・あへん

「覚せい剤取締法…」覚せい剤・エフェドリンなど覚せい剤原料

「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等に関する法律」

11月5日(火)から7日(木)までの3日間、1年次生18名全員が遊佐町内でインターンシップを行いました。

中学校でも職場体験を行った生徒も多いと思いますが、高校生として中学生とは異なった視点で仕事を体験しました。

特に、遊佐町内で仕事を体験することで地元での仕事に対する考え方や遊佐町とのパートナーシップを大いに感じることができたと思います。

今回のインターンシップの経験を、2年次のデュアル実践・将来の進路選択などに活かしてもらいたいものです。

お忙しいところ受け入れいただいた各事業所等、ご協力いただいた遊佐町商工会に深く感謝申し上げます。

11月2日、遊佐まちづくりセンターで行われた「第9回まるっと遊佐まつり」にソーラン部がトップバッターで出演し、まつりを盛り上げました。

本日、修学旅行結団式が行われました。

団長(校長)あいさつ

各班(1~8班)の班長あいさつ

添乗員挨拶

がおこなわれました。

2年次生31名は少ない人数ではありますが明日より3泊4日の日程で、関西方面へ修学旅行に出かけます。

10月27日、遊佐町生涯学習センターで、第60回遊佐町民族芸能講演会が行われ、本校3年次の「地域デザイン」の授業選択者12名がボランティアスタッフとして参加しました。受付、出演者の接待、ステージの準備、抽選会の運営などをさせていただきながら、民族芸能の魅力に触れることができました。

10月21日(水)にクラスマッチが行われました。

種目は、

午前前半:バドミントン・3バイ3・大富豪

午前後半:ゆざバレー・卓球・神経衰弱

午後:バスケットボール・ババ抜き

筋肉大会

でした。

100人に満たない生徒数ですが、和気あいあいと、ときには真剣にプレイし、大いに盛り上がりました。

1年次生が企業・学校見学会を行いました。

地元の企業・学校で、実際に仕事をしている場面などを見学し、将来への進路意識を高めてきました。

見学先:

睦特殊金属工業株式会社

竹本産業株式会社

株式会社 永田プロダクツ

プレステージインターナショナル

山形県立産業技術短期大学校

(見学先の中には、実際に本校卒業生が就職・進学したところもあります。)

1年次生全18名が森林学習を行いました。

内容:

1 カミネッコンの製作

2 林業関連映画「WOOD JOB」の鑑賞

※カミネッコン:再生紙ダンボールの型枠に古新聞などの使わない紙を入れてつくる六角形の鉢。

お忙しい中講師として来校いただいた、庄内総合支庁森づくり推進室・共存の森運営協議会・北庄内森林組合のみなさま、ありがとうございました。

後期生徒会役員の任命式に引き続き、後期生徒総会が行われました。

全校生徒が80名程度で体育館はガラガラの状態でしたが、その中でも積極的・建設的な質問や意見が多数出され、時間が超過するほどでした。

これからは2年次生が中心となって生徒会が活動していきます。2年次生の働きに期待したいものです。